ファイルサーバリプレース後編 [linux]

パソコンの凝った記事ですので、興味ない人は読み飛ばしていただいて、構いません。w

家のファイルサーバが壊れたので、そのリプレースの続きです。

さて、パーツの選定が済み、手元に届きましたので、組んでいきます。

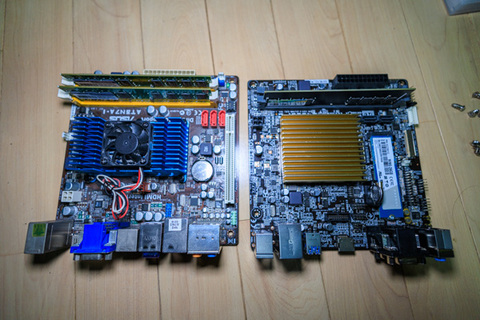

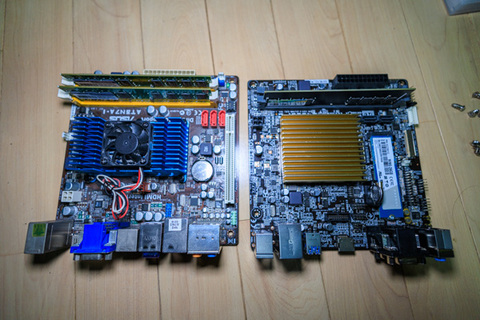

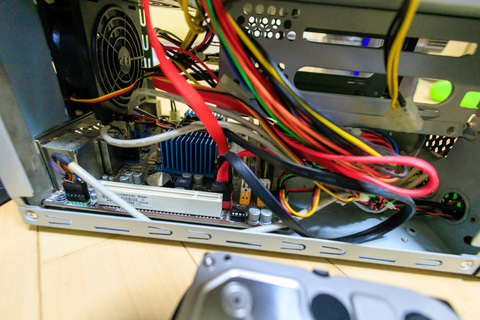

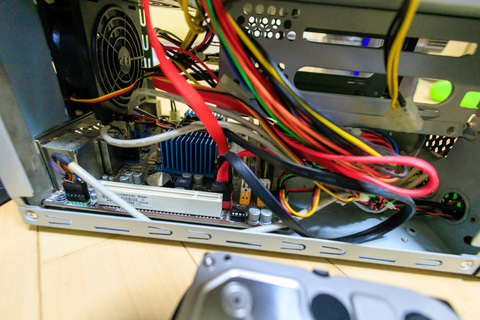

右が新しく購入したマザーボードで、とりあえず、メモリとSSDを組んだところ。左の旧マザーボードは、CPUファンが付いていますが、新しいマザーボードはファンレスです。静音化に貢献する構成だが、ケース内温度管理が重要になります。

マザーボード、ケースファン、電源を、PCケースに搭載したところ。小さいケースは、マザーボードを入れるのに苦労するが、ここまでは難なく完了。

で、電源を入れると、反応なし・・・。

当初はPASOULのSSDを疑って、それを外しても同じ。UEFI BIOS画面すら出ない・・・。

一旦、メモリ以外の全てのデバイスを外すと、UEFI BIOS画面は表示される。

メインPCの構築時も、M.2 SSDの認識できなかったので、これを疑って、色々BIOSの設定を変更するが、変わりなし・・・。

試しにHDDを除いて、電源を入れると、UEFI BIOS画面が表示されるようになった・・・。

どうやら、システムドライブにしていたシーゲート製のHDDが昇天していたようだ。

マザーボードの昇天時に、HDDチェックして正常だったんですが・・・。

会社でも、連休中にビルの電源設備点検などで停電するので、連休前に24時間稼働サーバの電源を落として、連休明けて電源を入れると、HDDが起動しない。ってことが良くあるが、それと同じですね。

事前に再起動して動くことを確認しても、時間置いて起動すると動かなくなることがよくあります。

しかし、HDDの故障で、BIOSが起動しないって、どんな故障なんだが・・・。

幸いバックアップHDDは正常なので、こちらで作業を進めても良いが、これが飛ぶと、我が家の想い出が飛ぶので(まぁ、RAWデータは、メインPCのHDDにもあるが・・・)、一旦、バックアップHDDのバックアップが済むまで、作業は中断します。

しょうがなく、HDDを追加発注します。

購入したHDDは、昨年6月にHDDを入れ替えた時のバックアップHDDと同じものです。半年前は約1万円でしたが、今は1万2千円しました。物価高を身に染みて感じますね。

RAIDを組まないので、こういう場合は、違うメーカーにしてリスク分散するのですが、どうも、シーゲート製は壊れやすい気がするので避けました。リスク分散するつもりが、リスクが集中しますよね。

左が昇天したシーゲート製のHDDです。こちらは、2018年12月に稼働開始したHDDです。うむー。約4年か・・・。

その前に購入したWD製は稼働しているんですけどね・・・。ファイルサーバを構築してから15年経ちますが、壊れるHDDはシーゲートのみですね・・・。WDは容量が少なくなって、お役目御免のケースが多いです。

やっぱり、シーゲート製って、保証期間が過ぎると、故障するような気がします。

それはそれで、優れた工業製品のだが・・・。

それで、ようやくOSのセットアップができます。

以下の手順で進めます。

1)バックアップHDDの新バックアップHDDへバックアップ

2)M.2 SDDへOSをインストール

3)バックアップHDDからバックアップしているシステムデータをサルベージし、インストールしたOSへ反映。

4)バックアップHDDをデータHDDとして設定し、ファイルサーバを起動。

5)一通り、問題なくファイルサーバとしての機能を確認したら、新バックアップHDDに新データHDDをバックアップ

6)メインPC側に溜まっていたデータをファイルサーバへバックアップ

という感じ。

懸案だったが、M.2 SSDは何もせずとも、いとも簡単に認識し、何も問題なく稼働している。ちょっと、拍子抜けです。

これでしばらく様子見ですね。ただ、このSSD接続していると、HDDアクセスランプが点きっぱなしになります。

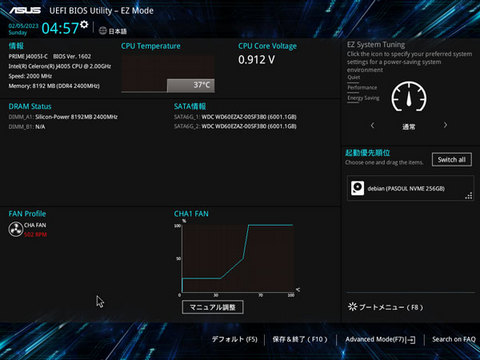

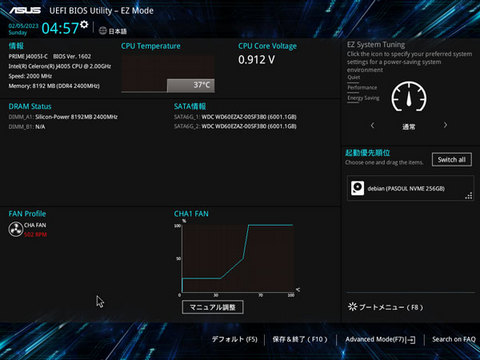

ケース内の温度管理については、UEFI BIOSのファンコントローラで行います。

Windowsならば、マザーボードメーカー提供のアプリケーションが使えますが、Linuxはアプリは提供されていないので、UEFI BIOSに頼ります。

BIOSがUEFIになってから、高機能になりました。ファンコントロールがBIOSで設定できるので驚きです。

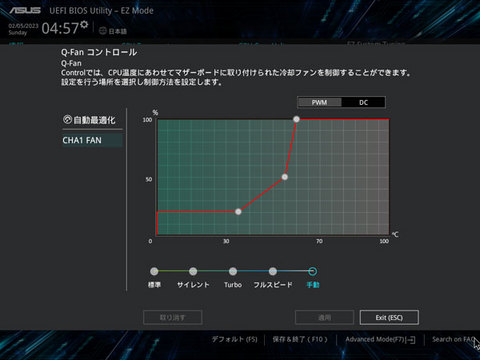

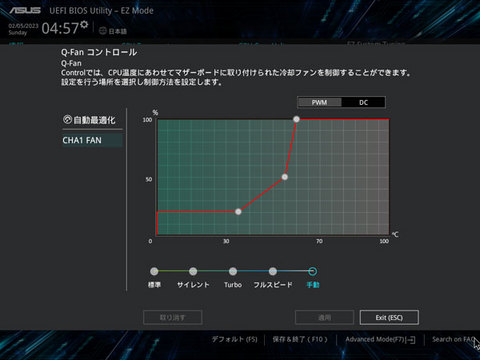

UEFI BIOSのファンコントロール画面です。CPU温度が35度以下の場合は最低回転数にして、騒音を抑えます。CPU温度が60度を超えたらフル回転にします。

おかげで、通常運用時はほぼ無音ですね。

負荷ツールを使って、CPU100%の状態で30分ほど動かしましたが、室温20度で、CPU温度が一旦67度まであがりましたが、65度に落ち着いてその温度を維持していたので、ケース内温度管理は問題はないようです。夏場が気になるところです。

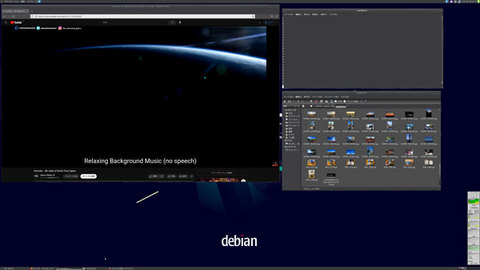

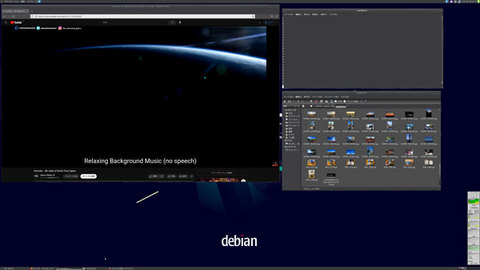

OSは、いつものDebian 11.6.0を入れました。ディスクトップはMateです。Cinnamonも入れていますが、サクサク動きます。以前は、ディスクトップマネージャーを使うにはためらうスペックでしたね。

OSのインストールも、特に何も起こらず。ホント、楽になりましたね。

4Kモニタが使えますので、ディスクトップが広々です。4K動画の再生は無理でしたが、2K動画は普通に使えますね。ネットサーフィンぐらいならば、十分使えます。

Compizもサクサク動きますね。

気になる消費電力ですが、ACケーブルからクランプメータで電流を測ってみましたが、CPU100%時で、約0.33A流れていました。最大で、約30Wの消費電力ですかね。

待機時は、0.18~0.2Aぐらいでした。約20Wぐらいですね。

変更前の待機時が約30Wぐらいでしたので、約2/3の消費電力です。

ファイルサーバの外観。赤いHDDアクセスランプが点きっぱなしになります。

フロントドアを開くと、リムーバブルなHDDマウントが見えます。5インチマウントは何も接続していません。

こんな感じで、机の下に、メインPCの上にファイルサーバを置いています。静かになって何よりです。

性能が良くなって、消費電力も減って、何よりです。

これで、また、10年以上、持ってほしいものです。

おわり。

家のファイルサーバが壊れたので、そのリプレースの続きです。

さて、パーツの選定が済み、手元に届きましたので、組んでいきます。

右が新しく購入したマザーボードで、とりあえず、メモリとSSDを組んだところ。左の旧マザーボードは、CPUファンが付いていますが、新しいマザーボードはファンレスです。静音化に貢献する構成だが、ケース内温度管理が重要になります。

マザーボード、ケースファン、電源を、PCケースに搭載したところ。小さいケースは、マザーボードを入れるのに苦労するが、ここまでは難なく完了。

で、電源を入れると、反応なし・・・。

当初はPASOULのSSDを疑って、それを外しても同じ。UEFI BIOS画面すら出ない・・・。

一旦、メモリ以外の全てのデバイスを外すと、UEFI BIOS画面は表示される。

メインPCの構築時も、M.2 SSDの認識できなかったので、これを疑って、色々BIOSの設定を変更するが、変わりなし・・・。

試しにHDDを除いて、電源を入れると、UEFI BIOS画面が表示されるようになった・・・。

どうやら、システムドライブにしていたシーゲート製のHDDが昇天していたようだ。

マザーボードの昇天時に、HDDチェックして正常だったんですが・・・。

会社でも、連休中にビルの電源設備点検などで停電するので、連休前に24時間稼働サーバの電源を落として、連休明けて電源を入れると、HDDが起動しない。ってことが良くあるが、それと同じですね。

事前に再起動して動くことを確認しても、時間置いて起動すると動かなくなることがよくあります。

しかし、HDDの故障で、BIOSが起動しないって、どんな故障なんだが・・・。

幸いバックアップHDDは正常なので、こちらで作業を進めても良いが、これが飛ぶと、我が家の想い出が飛ぶので(まぁ、RAWデータは、メインPCのHDDにもあるが・・・)、一旦、バックアップHDDのバックアップが済むまで、作業は中断します。

しょうがなく、HDDを追加発注します。

購入したHDDは、昨年6月にHDDを入れ替えた時のバックアップHDDと同じものです。半年前は約1万円でしたが、今は1万2千円しました。物価高を身に染みて感じますね。

RAIDを組まないので、こういう場合は、違うメーカーにしてリスク分散するのですが、どうも、シーゲート製は壊れやすい気がするので避けました。リスク分散するつもりが、リスクが集中しますよね。

左が昇天したシーゲート製のHDDです。こちらは、2018年12月に稼働開始したHDDです。うむー。約4年か・・・。

その前に購入したWD製は稼働しているんですけどね・・・。ファイルサーバを構築してから15年経ちますが、壊れるHDDはシーゲートのみですね・・・。WDは容量が少なくなって、お役目御免のケースが多いです。

やっぱり、シーゲート製って、保証期間が過ぎると、故障するような気がします。

それはそれで、優れた工業製品のだが・・・。

それで、ようやくOSのセットアップができます。

以下の手順で進めます。

1)バックアップHDDの新バックアップHDDへバックアップ

2)M.2 SDDへOSをインストール

3)バックアップHDDからバックアップしているシステムデータをサルベージし、インストールしたOSへ反映。

4)バックアップHDDをデータHDDとして設定し、ファイルサーバを起動。

5)一通り、問題なくファイルサーバとしての機能を確認したら、新バックアップHDDに新データHDDをバックアップ

6)メインPC側に溜まっていたデータをファイルサーバへバックアップ

という感じ。

懸案だったが、M.2 SSDは何もせずとも、いとも簡単に認識し、何も問題なく稼働している。ちょっと、拍子抜けです。

これでしばらく様子見ですね。ただ、このSSD接続していると、HDDアクセスランプが点きっぱなしになります。

ケース内の温度管理については、UEFI BIOSのファンコントローラで行います。

Windowsならば、マザーボードメーカー提供のアプリケーションが使えますが、Linuxはアプリは提供されていないので、UEFI BIOSに頼ります。

BIOSがUEFIになってから、高機能になりました。ファンコントロールがBIOSで設定できるので驚きです。

UEFI BIOSのファンコントロール画面です。CPU温度が35度以下の場合は最低回転数にして、騒音を抑えます。CPU温度が60度を超えたらフル回転にします。

おかげで、通常運用時はほぼ無音ですね。

負荷ツールを使って、CPU100%の状態で30分ほど動かしましたが、室温20度で、CPU温度が一旦67度まであがりましたが、65度に落ち着いてその温度を維持していたので、ケース内温度管理は問題はないようです。夏場が気になるところです。

OSは、いつものDebian 11.6.0を入れました。ディスクトップはMateです。Cinnamonも入れていますが、サクサク動きます。以前は、ディスクトップマネージャーを使うにはためらうスペックでしたね。

OSのインストールも、特に何も起こらず。ホント、楽になりましたね。

4Kモニタが使えますので、ディスクトップが広々です。4K動画の再生は無理でしたが、2K動画は普通に使えますね。ネットサーフィンぐらいならば、十分使えます。

Compizもサクサク動きますね。

気になる消費電力ですが、ACケーブルからクランプメータで電流を測ってみましたが、CPU100%時で、約0.33A流れていました。最大で、約30Wの消費電力ですかね。

待機時は、0.18~0.2Aぐらいでした。約20Wぐらいですね。

変更前の待機時が約30Wぐらいでしたので、約2/3の消費電力です。

ファイルサーバの外観。赤いHDDアクセスランプが点きっぱなしになります。

フロントドアを開くと、リムーバブルなHDDマウントが見えます。5インチマウントは何も接続していません。

こんな感じで、机の下に、メインPCの上にファイルサーバを置いています。静かになって何よりです。

性能が良くなって、消費電力も減って、何よりです。

これで、また、10年以上、持ってほしいものです。

おわり。

ファイルサーバリプレース前編 [linux]

パソコンの凝った記事ですので、興味ない人は読み飛ばしていただいて、構いません。w

家のファイルサーバが壊れたので、そのリプレースの記事です。

なぜか、仕事が忙しい時に限って、家のファイルサーバが壊れるんですね・・・。

このファイルサーバーは、2010年6月に使い始めて、もう12年以上稼働したことになります。

流石に10年以上24時間稼働していれば、搭載コンデンサ等が寿命を迎えますので、昇天してしまっても仕方がないですね。

まずは、マザーボードのリプレースを検討します。

前回のファイルサーバはAT3N7A-IというSoCなCPUを使った、CPUオンボードのMini-ITXフォームファクタなマザーボードを使っています。

CPUはATOMという組込みシステム用モノで、低電力がメリットなプロセッサです。

リプレースするにあたっては、Mini-ITXフォームファクタで、可能限り、低電力なCPUが候補になります。

最近はMini-ITXで省電力CPUを使うマザーボードは少ないのです。

この手の省電力なサーバーは、ラズベリーパイになってきています。

自分も次のファイルサーバはラズパイで組もうとも考えていたところですが、それなりに敷居は高いので、今回もAMD64アーキテクチャなマザーボードで組みます。

検索するとMini-ITXな省電力なマザーボードを検索すると、数件はヒットします。

その中で、ASUS PRIME J4005I-Cというマザーボードを選びました。

2018年に発売開始したマザーボードで、やや古いですが、新しい製品は怪しいメーカーなので、古くても安定なASUS製にしました。高耐久性を謳っているいるのも選択理由です。

Celeron SoC J4005というよくわからないCPUがオンボードされていますが、まぁ、インテル製なので間違いはないでしょう。

その他、10年稼働して老朽化の激しい電源やケースファンも交換します。

パーツ調達は、秋葉に行って、物色したいところでありますが、そんな暇がないのと、こういうレアな商品って売らなくなっているんですよね。近頃の秋葉なパソコンショップは売れ筋しか置いておらず、秋葉に行けばなんでも揃うというのは、20年前の事ですね。しかも、Amazonでも似たような値段で買えます。交通費考えたら通販の方が安いです。

しかし、残念ながら、お目当てのマザーボードはAmazonで在庫なしだったので、価格コムで、最安値なショップから購入。11,000円位でした。今週みたら千円程度値上がりしてましたね。

ASUS PRIME J4005I-Cを先に発注しました。マイナーなマザーボードなので、ネットではあまりレビューを見かけず、実際にマニュアル等を見て、他の必要品を購入します。(まぁ、マニュアルはダウンロードできるけどね。)

マザーボードを見てみると、CPUはオンボードされ、ファンレスなCPUクーラーが載っています。

CPUクーラーがファンレスなのは良いが、その分、ケース内温度に気を使うところ。

マザーボードのマニュアルを見ていたら、M.2インタフェースがあってSSDを接続できるようです。

ただ、PCIe Gen 3.0 x2という、3世代前の低スペックなインタフェース・・・。そろそろ、PCIe Gen5が出そうですね。

とはいえ、SATAなHDDよりかは数倍速い訳で、しかも、ファイルサーバとしては、システムディスクをデータディスクと分けることで、HDDの寿命を延ばすことができます。

なので、システムディスク用のM.2 SSDも安ければ購入することにします。Linuxなシステムディスク用途なので、128GBもあれば十分で安価なものがあるはずです。

その他、メモリ、電源、ケースファンをAmazonで購入し、一通りのパーツが揃ったところ。

メモリはDDR4-2400 8GBです。2,990円でした。安いですね。上限8GBなので、4GBの2枚刺しの方がよいですが、売っていないんですよね・・・。仕方なく8GBで1枚刺しです。

それで、M.2 SSDは、よくわからない、PASOULというメーカー製です・・・。

PCIe Gen 3.0 x2のスペックでAmazonを検索してみたら、PASOUL製がヒットし、しかも、256GBで3,030円と破格な値段だったので、ダメ元で追加購入しました。

PCIe Gen 3.0 x2って、ほとんど売っていないんですよね・・・。潤沢なPCIe Gen 3.0 x3で、大手メーカーの安いモノはあるんですが、互換があるとはいえ相性問題があるようなので、インタフェース規格は合わせたかった・・・。

しかし、PASOULってメーカーは非常に怪しい。一応、所在地は日本っぽいですが、代表は中華の方っぽい・・・。

電源は、SFXフォームファクタになるのだが、Amazonでは、SilverStone製ぐらいしか売っていなかった・・・。これが、9,300円と高かった。ちょっと安いが玄人志向もあるが在庫なし。容量は300Wも要らず、オーバースペックだが、やむをなしで購入。

ケースリアファンは8cmなので、定番の三洋電機製をチョイス。マザーボードから回転制御できるようなので、PWM対応のファンを購入。

フロントケースファンは12cmで、排気系がしっかりしたメーカーなので、こちらはサイズ製の安い奴。これもPWM対応。

パーツが揃ったので、組んでいきます。

後編に続く。

家のファイルサーバが壊れたので、そのリプレースの記事です。

なぜか、仕事が忙しい時に限って、家のファイルサーバが壊れるんですね・・・。

このファイルサーバーは、2010年6月に使い始めて、もう12年以上稼働したことになります。

流石に10年以上24時間稼働していれば、搭載コンデンサ等が寿命を迎えますので、昇天してしまっても仕方がないですね。

まずは、マザーボードのリプレースを検討します。

前回のファイルサーバはAT3N7A-IというSoCなCPUを使った、CPUオンボードのMini-ITXフォームファクタなマザーボードを使っています。

CPUはATOMという組込みシステム用モノで、低電力がメリットなプロセッサです。

リプレースするにあたっては、Mini-ITXフォームファクタで、可能限り、低電力なCPUが候補になります。

最近はMini-ITXで省電力CPUを使うマザーボードは少ないのです。

この手の省電力なサーバーは、ラズベリーパイになってきています。

自分も次のファイルサーバはラズパイで組もうとも考えていたところですが、それなりに敷居は高いので、今回もAMD64アーキテクチャなマザーボードで組みます。

検索するとMini-ITXな省電力なマザーボードを検索すると、数件はヒットします。

その中で、ASUS PRIME J4005I-Cというマザーボードを選びました。

2018年に発売開始したマザーボードで、やや古いですが、新しい製品は怪しいメーカーなので、古くても安定なASUS製にしました。高耐久性を謳っているいるのも選択理由です。

Celeron SoC J4005というよくわからないCPUがオンボードされていますが、まぁ、インテル製なので間違いはないでしょう。

その他、10年稼働して老朽化の激しい電源やケースファンも交換します。

パーツ調達は、秋葉に行って、物色したいところでありますが、そんな暇がないのと、こういうレアな商品って売らなくなっているんですよね。近頃の秋葉なパソコンショップは売れ筋しか置いておらず、秋葉に行けばなんでも揃うというのは、20年前の事ですね。しかも、Amazonでも似たような値段で買えます。交通費考えたら通販の方が安いです。

しかし、残念ながら、お目当てのマザーボードはAmazonで在庫なしだったので、価格コムで、最安値なショップから購入。11,000円位でした。今週みたら千円程度値上がりしてましたね。

ASUS PRIME J4005I-Cを先に発注しました。マイナーなマザーボードなので、ネットではあまりレビューを見かけず、実際にマニュアル等を見て、他の必要品を購入します。(まぁ、マニュアルはダウンロードできるけどね。)

マザーボードを見てみると、CPUはオンボードされ、ファンレスなCPUクーラーが載っています。

CPUクーラーがファンレスなのは良いが、その分、ケース内温度に気を使うところ。

マザーボードのマニュアルを見ていたら、M.2インタフェースがあってSSDを接続できるようです。

ただ、PCIe Gen 3.0 x2という、3世代前の低スペックなインタフェース・・・。そろそろ、PCIe Gen5が出そうですね。

とはいえ、SATAなHDDよりかは数倍速い訳で、しかも、ファイルサーバとしては、システムディスクをデータディスクと分けることで、HDDの寿命を延ばすことができます。

なので、システムディスク用のM.2 SSDも安ければ購入することにします。Linuxなシステムディスク用途なので、128GBもあれば十分で安価なものがあるはずです。

その他、メモリ、電源、ケースファンをAmazonで購入し、一通りのパーツが揃ったところ。

メモリはDDR4-2400 8GBです。2,990円でした。安いですね。上限8GBなので、4GBの2枚刺しの方がよいですが、売っていないんですよね・・・。仕方なく8GBで1枚刺しです。

それで、M.2 SSDは、よくわからない、PASOULというメーカー製です・・・。

PCIe Gen 3.0 x2のスペックでAmazonを検索してみたら、PASOUL製がヒットし、しかも、256GBで3,030円と破格な値段だったので、ダメ元で追加購入しました。

PCIe Gen 3.0 x2って、ほとんど売っていないんですよね・・・。潤沢なPCIe Gen 3.0 x3で、大手メーカーの安いモノはあるんですが、互換があるとはいえ相性問題があるようなので、インタフェース規格は合わせたかった・・・。

しかし、PASOULってメーカーは非常に怪しい。一応、所在地は日本っぽいですが、代表は中華の方っぽい・・・。

電源は、SFXフォームファクタになるのだが、Amazonでは、SilverStone製ぐらいしか売っていなかった・・・。これが、9,300円と高かった。ちょっと安いが玄人志向もあるが在庫なし。容量は300Wも要らず、オーバースペックだが、やむをなしで購入。

ケースリアファンは8cmなので、定番の三洋電機製をチョイス。マザーボードから回転制御できるようなので、PWM対応のファンを購入。

フロントケースファンは12cmで、排気系がしっかりしたメーカーなので、こちらはサイズ製の安い奴。これもPWM対応。

パーツが揃ったので、組んでいきます。

後編に続く。

ファイルサーバ壊れる [linux]

家で使っているファイルサーバが壊れました・・・。

このサーバは2010年6月に開始したので、もう、約12年間稼働していたのですが、とうとう壊れました。

途中、ケースを交換したり、HDDの入替も何度も交換しましたが、どうやらマザーボードが逝ってしまったようです。

ブートしても、BIOS画面を切り替わった後、フリーズするので、HDD外して、USBで起動するLinuxで試してもダメでした。

HDDは検査して無事だったので、今まで撮り溜めた画像データや動画は無事のようです。

我が家の想い出がつまったHDDです。火事があったら、これだけは持ち出さないといけない代物になっています。w

昨年、CPUファンが止まっていたので交換したりしましたが、さすがにもうご臨終のようです。

まぁ、12年前のCPUもかなり古い世代なので、丸っと交換ですね。

というかSoCなマザーなので、そっくり交換です。

電源も、たまに変な異音がするので、これも交換かな・・・。

うむーっ、3万コースですね・・・。

いっそのこと、安いNASでも良いが、Linuxでファイルサーバ作っておくと、何かと便利なんですよね。

既成のNASやファイルサーバーって、決められた設定しかできなくて、やりたいことができないんですよ。

ユーザ毎にアクセス制限かけたり、バックアップ対象を細かく分けたり・・・。

しかし、ファイルサーバが無いと不便ですね・・・。

前回のブログ用の画像も、現像し直してました。

RAWデータは作業用PCに一時保存しているので、当面は困らないのですが、早々に、新しいマザーボードに入れ替えて、復活させないといけないが、いつのことになるやら。

その間、バックアップができないので、作業PCのHDDが飛ばないことを祈るばかりです。

仕事で使っていないので、そんなにシビアじゃないが、不安でしょうがない。(職業病か?)

このサーバは2010年6月に開始したので、もう、約12年間稼働していたのですが、とうとう壊れました。

途中、ケースを交換したり、HDDの入替も何度も交換しましたが、どうやらマザーボードが逝ってしまったようです。

ブートしても、BIOS画面を切り替わった後、フリーズするので、HDD外して、USBで起動するLinuxで試してもダメでした。

HDDは検査して無事だったので、今まで撮り溜めた画像データや動画は無事のようです。

我が家の想い出がつまったHDDです。火事があったら、これだけは持ち出さないといけない代物になっています。w

昨年、CPUファンが止まっていたので交換したりしましたが、さすがにもうご臨終のようです。

まぁ、12年前のCPUもかなり古い世代なので、丸っと交換ですね。

というかSoCなマザーなので、そっくり交換です。

電源も、たまに変な異音がするので、これも交換かな・・・。

うむーっ、3万コースですね・・・。

いっそのこと、安いNASでも良いが、Linuxでファイルサーバ作っておくと、何かと便利なんですよね。

既成のNASやファイルサーバーって、決められた設定しかできなくて、やりたいことができないんですよ。

ユーザ毎にアクセス制限かけたり、バックアップ対象を細かく分けたり・・・。

しかし、ファイルサーバが無いと不便ですね・・・。

前回のブログ用の画像も、現像し直してました。

RAWデータは作業用PCに一時保存しているので、当面は困らないのですが、早々に、新しいマザーボードに入れ替えて、復活させないといけないが、いつのことになるやら。

その間、バックアップができないので、作業PCのHDDが飛ばないことを祈るばかりです。

仕事で使っていないので、そんなにシビアじゃないが、不安でしょうがない。(職業病か?)

HDD増設とスナップ写真 [linux]

しばらく、横田基地の日米友好祭の撮った写真が多くて続いていましたが、家のPCのHDD容量が一杯になってきました。

まぁ、写真撮ると、128GBのSDカードに、毎回1Gバイト以上のデータが溜まるんで当たり前ですよね。

流石に1回の撮影で128GBを丸々使い切ることはないですが・・・。

なので、横田基地以降の休日はHDD増設作業していました。仕事と同じような事を、仕事の後や休日にやるもんだから、仕事の疲れが取れないですね。

そのHDD増設作業ですが、ファイルサーバのHDDも逼迫してきたので、ファイルサーバのHDD増設をしてコスト効率よくやるようにしました。作業は非効率ですが・・・。

今回は、そんなHDD増設した時の苦労話です。

パソコンに興味のない人は読み飛ばしてください。

最後にこの合間に撮影したスナップ写真を掲載しています。

それで、これでもSEな仕事しているので、家のファイルサーバぐらいは自分で構築しています。

このファイルサーバについては、以前、記事にしています。

ファイルサーバ再構築(https://2go.blog.ss-blog.jp/2018-12-23)

もう、4年前になるんですね・・・。

HDD増設は、1台のHDDを購入して、ファイルサーバのHDDを入れ替え、それで余ったHDDをメインPCに入れることにしました。

SSDも考えましたが、まだ、HDDの倍の値段なのでやめました。それでもSSDも大分安くなりました。

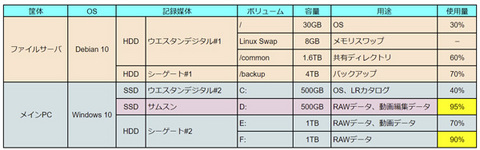

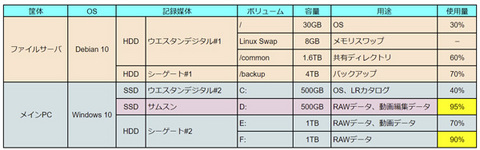

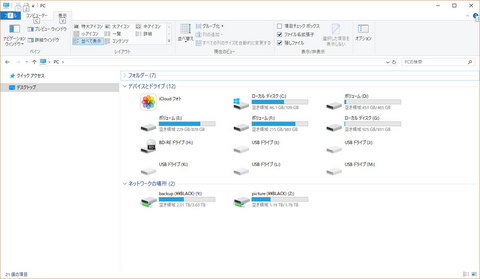

変更前のHDD/SDDの利用状況を整理した表です。メインPCのRAWデータ(写真撮影データ)を格納しているHDDが一杯になりそうです。

RAWデータは、メインPCの各ディスクに格納しています。毎年増え続けてますので、最近2年分のデータはSSD側に入れて、アクセス頻度が下がったら、別のHDDに移すようにしています。そのHDDもいっぱいになってきました。

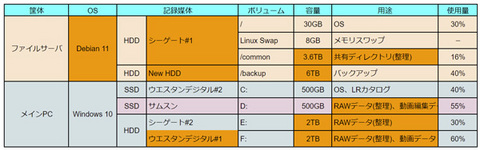

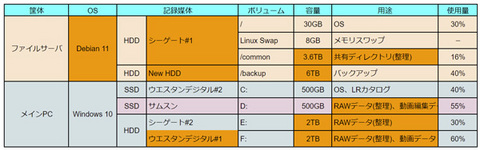

変更後は、こんな感じしました。変更部分をオレンジ色にしてます。6TBのHDDを入れて、2TB分を増設するイメージです。また、4年後ぐらいに増設する感じになりますかね。

一気に、容量を10TBや12TBにしても良いんですが、HDDの容量コストは年々下がるので、4年後は12TBのHDDが1万円以下になっていると思います。ひょっとしたらHDDは生産停止になって、SSDだけになっているかもしれません。

なので、現状、大容量HDDにお金をかけてもしょうがないです。

左が今回、購入したHDDです。右のHDD2台が、現状ファイルサーバで使っています。右端のWDな2TB HDDをメインPCへ入れます。

今回、WD製を購入しました。どうも、シーゲートって、安いんだけど長持ちしないです。

シーゲート製は、PCでよく使っていたのですが、PCをアップグレードして、余ったHDDをTVの録画HDDに廻したりするんですが、その後すぐ壊れます。

WD製を使うようになってから、HDDのトラブルは起きていないですね。

なので、シーゲート製4TBは、バックアップ用途としては怖いので、システム用にして、バックアップしていつ壊れても良いように対処しておきます。

さて、HDDを購入して、セットアップしたんだけど、ここからが長った・・・。

1.ファイルサーバへHDDを接続、初期化して、バックアップ用ボリュームの作成

どうやら2TB以上のHDDはブロック問題などがあって、物理フォーマットが違う。なので、物理ブロック単位でコピーするLinuxのddコマンドを使ってクローンができず、通常のバックアップ手順でデータをコピーする必要があった。ddコマンドだったら1日で終わるところ、2日かかりました・・・。

2.旧バックアップHDDをOSとディレクトリ共有用ボリュームに設定

ここは問題なし。

3.ファイルサーバを最新OSへアップデート

ここでは2つの問題あった。

・LXDEが動かず。

ファイルサーバのOSには、LinuxのDebianを使ってます。バージョン10から11へバージョンアップします。

ディスクトップマネージャに、軽量なLXDEを使っていますが、バージョン11に入っているLXDEは、品質が悪く、まともに動かないことが分かった。

しょうがないので、重いGNOMEを使うようにしました・・・。ほんと、重い。

まぁ、ファイルサーバにディスクトップ環境は要らないと言えば不要ですが・・・。

これが今回の不幸の始まりでしたが、マルチウィンドウで複数のシェルを起動して操作したいよね。

最近、debianの質が落ちたか・・・。Ubuntuの方が安定している気がする・・・。

・GNOMEを入れると、システムマネージャーの設定が効かない

GNOMEを入れたら、システムマネージャが起動するネットワークサービスの設定が無視される。

GNOMEのネットワーク設定機能が勝手に動き、勝手にDHCPでIPを取得しこれが優先される。サーバなんだからIP固定しないとダメだろう。

これを殺すと、ネットワークインタフェース自体が起動されず・・・。どうなってんのじゃー。

しょうがないので、GNOMEのネットワーク設定で実施。サーバにGNOMEは入れられんね。

4.サーバの設定

以下、特に問題なし。昔から変わっていないので安心した。

・sshサーバ設定

・sambaサーバ設定

・バックアップスクリプトの作成とクローンの登録

5.共有フォルダの復活とバックアップ

データが2TBあると、しっかり2日はかかりますね。

6.メインPC側で、HDD追加してフォーマット

これもWindowsのツールを使って、サクッと終了。

7.メインPC側で、旧F:ドライブから新F:ドライブへデータコピー

HDD付属のバックアップソフトを使おうとしたら、データクローンはできず、バックアップ・リストアでやる必要があり、使えないことが分かった。フリーのクローンソフトを使ってコピー。

1TBでも半日はかかるね。

8.不要ファイルの整理とデータバックアップ対象の見直し

まぁ、データの整理したので、バックアップソフトの設定見直しして、バックアップテスト。

9.Lightroomのカタログ設定見直し

RAWファイルの格納場所を移動したので(ドライブレターだけ変わるのだが・・・)、Lightroomのカタログファイル毎にあるRAWデータの格納パスを指定するのだけど、一括でできないみたい。

なので、こちらは、今後、現像データを見る都度に設定するしかないようだ。

そもそも、カタログファイルって、何毎に作るのが正解なんだろうか?

とりあえず、年間毎作り分けているが、RAWを取り込む単位なのか?

というわけで、HDD増設に丸っと2週間(平日は仕事が早く終わった時のみ)、かかりました。疲れるわけですねー。

さて、そんな合間に、撮影した写真です。

自転車で七里ガ浜の駐車場から撮影した江の富士。梅雨時期らしく少し霞んでます。

鎌倉妙本寺で、アジサイパトロールした時に撮った写真。アジサイはまだ咲いていませんでした。

トップガン・マーヴェリックを見に行った時に撮影した写真。家から、4DXをやっている一番近いところって、ワールドポーターにあるイオンシネマだったんで、ここで見ました。家からバスと電車を乗り継いで30分ぐらいですかね。

鎌倉はまだ咲いていないのに、みなとみらいは、アジサイが沢山咲いていました。

EOS RPって微妙にAFが甘いですね・・・。結構外れている事が多いです。R6が別格なんですかね。

色も変なんですよね・・・。

R6を使い始めてから、レタッチで補正はしなくなっていたんですが、RPだと補正が必須な感じです。

これはますます、アレですね。

まぁ、写真撮ると、128GBのSDカードに、毎回1Gバイト以上のデータが溜まるんで当たり前ですよね。

流石に1回の撮影で128GBを丸々使い切ることはないですが・・・。

なので、横田基地以降の休日はHDD増設作業していました。仕事と同じような事を、仕事の後や休日にやるもんだから、仕事の疲れが取れないですね。

そのHDD増設作業ですが、ファイルサーバのHDDも逼迫してきたので、ファイルサーバのHDD増設をしてコスト効率よくやるようにしました。作業は非効率ですが・・・。

今回は、そんなHDD増設した時の苦労話です。

パソコンに興味のない人は読み飛ばしてください。

最後にこの合間に撮影したスナップ写真を掲載しています。

それで、これでもSEな仕事しているので、家のファイルサーバぐらいは自分で構築しています。

このファイルサーバについては、以前、記事にしています。

ファイルサーバ再構築(https://2go.blog.ss-blog.jp/2018-12-23)

もう、4年前になるんですね・・・。

HDD増設は、1台のHDDを購入して、ファイルサーバのHDDを入れ替え、それで余ったHDDをメインPCに入れることにしました。

SSDも考えましたが、まだ、HDDの倍の値段なのでやめました。それでもSSDも大分安くなりました。

変更前のHDD/SDDの利用状況を整理した表です。メインPCのRAWデータ(写真撮影データ)を格納しているHDDが一杯になりそうです。

RAWデータは、メインPCの各ディスクに格納しています。毎年増え続けてますので、最近2年分のデータはSSD側に入れて、アクセス頻度が下がったら、別のHDDに移すようにしています。そのHDDもいっぱいになってきました。

変更後は、こんな感じしました。変更部分をオレンジ色にしてます。6TBのHDDを入れて、2TB分を増設するイメージです。また、4年後ぐらいに増設する感じになりますかね。

一気に、容量を10TBや12TBにしても良いんですが、HDDの容量コストは年々下がるので、4年後は12TBのHDDが1万円以下になっていると思います。ひょっとしたらHDDは生産停止になって、SSDだけになっているかもしれません。

なので、現状、大容量HDDにお金をかけてもしょうがないです。

左が今回、購入したHDDです。右のHDD2台が、現状ファイルサーバで使っています。右端のWDな2TB HDDをメインPCへ入れます。

今回、WD製を購入しました。どうも、シーゲートって、安いんだけど長持ちしないです。

シーゲート製は、PCでよく使っていたのですが、PCをアップグレードして、余ったHDDをTVの録画HDDに廻したりするんですが、その後すぐ壊れます。

WD製を使うようになってから、HDDのトラブルは起きていないですね。

なので、シーゲート製4TBは、バックアップ用途としては怖いので、システム用にして、バックアップしていつ壊れても良いように対処しておきます。

さて、HDDを購入して、セットアップしたんだけど、ここからが長った・・・。

1.ファイルサーバへHDDを接続、初期化して、バックアップ用ボリュームの作成

どうやら2TB以上のHDDはブロック問題などがあって、物理フォーマットが違う。なので、物理ブロック単位でコピーするLinuxのddコマンドを使ってクローンができず、通常のバックアップ手順でデータをコピーする必要があった。ddコマンドだったら1日で終わるところ、2日かかりました・・・。

2.旧バックアップHDDをOSとディレクトリ共有用ボリュームに設定

ここは問題なし。

3.ファイルサーバを最新OSへアップデート

ここでは2つの問題あった。

・LXDEが動かず。

ファイルサーバのOSには、LinuxのDebianを使ってます。バージョン10から11へバージョンアップします。

ディスクトップマネージャに、軽量なLXDEを使っていますが、バージョン11に入っているLXDEは、品質が悪く、まともに動かないことが分かった。

しょうがないので、重いGNOMEを使うようにしました・・・。ほんと、重い。

まぁ、ファイルサーバにディスクトップ環境は要らないと言えば不要ですが・・・。

これが今回の不幸の始まりでしたが、マルチウィンドウで複数のシェルを起動して操作したいよね。

最近、debianの質が落ちたか・・・。Ubuntuの方が安定している気がする・・・。

・GNOMEを入れると、システムマネージャーの設定が効かない

GNOMEを入れたら、システムマネージャが起動するネットワークサービスの設定が無視される。

GNOMEのネットワーク設定機能が勝手に動き、勝手にDHCPでIPを取得しこれが優先される。サーバなんだからIP固定しないとダメだろう。

これを殺すと、ネットワークインタフェース自体が起動されず・・・。どうなってんのじゃー。

しょうがないので、GNOMEのネットワーク設定で実施。サーバにGNOMEは入れられんね。

4.サーバの設定

以下、特に問題なし。昔から変わっていないので安心した。

・sshサーバ設定

・sambaサーバ設定

・バックアップスクリプトの作成とクローンの登録

5.共有フォルダの復活とバックアップ

データが2TBあると、しっかり2日はかかりますね。

6.メインPC側で、HDD追加してフォーマット

これもWindowsのツールを使って、サクッと終了。

7.メインPC側で、旧F:ドライブから新F:ドライブへデータコピー

HDD付属のバックアップソフトを使おうとしたら、データクローンはできず、バックアップ・リストアでやる必要があり、使えないことが分かった。フリーのクローンソフトを使ってコピー。

1TBでも半日はかかるね。

8.不要ファイルの整理とデータバックアップ対象の見直し

まぁ、データの整理したので、バックアップソフトの設定見直しして、バックアップテスト。

9.Lightroomのカタログ設定見直し

RAWファイルの格納場所を移動したので(ドライブレターだけ変わるのだが・・・)、Lightroomのカタログファイル毎にあるRAWデータの格納パスを指定するのだけど、一括でできないみたい。

なので、こちらは、今後、現像データを見る都度に設定するしかないようだ。

そもそも、カタログファイルって、何毎に作るのが正解なんだろうか?

とりあえず、年間毎作り分けているが、RAWを取り込む単位なのか?

というわけで、HDD増設に丸っと2週間(平日は仕事が早く終わった時のみ)、かかりました。疲れるわけですねー。

さて、そんな合間に、撮影した写真です。

自転車で七里ガ浜の駐車場から撮影した江の富士。梅雨時期らしく少し霞んでます。

鎌倉妙本寺で、アジサイパトロールした時に撮った写真。アジサイはまだ咲いていませんでした。

トップガン・マーヴェリックを見に行った時に撮影した写真。家から、4DXをやっている一番近いところって、ワールドポーターにあるイオンシネマだったんで、ここで見ました。家からバスと電車を乗り継いで30分ぐらいですかね。

鎌倉はまだ咲いていないのに、みなとみらいは、アジサイが沢山咲いていました。

EOS RPって微妙にAFが甘いですね・・・。結構外れている事が多いです。R6が別格なんですかね。

色も変なんですよね・・・。

R6を使い始めてから、レタッチで補正はしなくなっていたんですが、RPだと補正が必須な感じです。

これはますます、アレですね。

ファイルサーバ再構築 [linux]

この3連休はクリスマスでどこも混んでますね。今日は子供と温水プールにいったのですが、温泉プール施設はガラガラなのに、その近くにあるCostcoがあって、周辺の渋滞でひどいことになっていましたね・・・。

と、まぁ、クリスマスは家で家族と過ごす予定です。

さて、我が家のファイルサーバの利用量が、今年に入って90%を超えていました。もう、連写ばかりしているので、ディスク消費が増えてますね・・・。まぁ、プロの方とか、商用システムに比べれば微々たるものですが。

なんとか、年内に増量するべく、HDDを購入して、ファイルサーバの再構築を行いました。

それで、今回の記事は、Linuxやパソコンの話題です。興味ない方は読み飛ばしてください。

前回、ファイルサーバを構築したのは、なんと、5年前です。

HDDのバイト単価は安くなってきていますが、扱うディスク容量も大きくなって、効率よく、システムを構築したいので、現状のシステムを整理してみました。

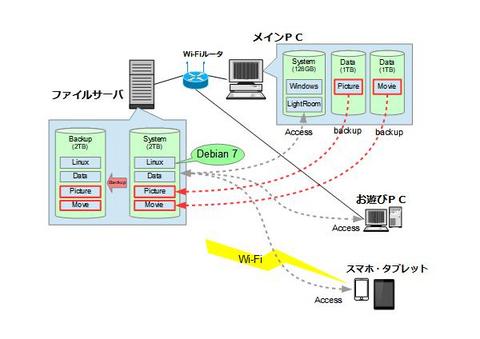

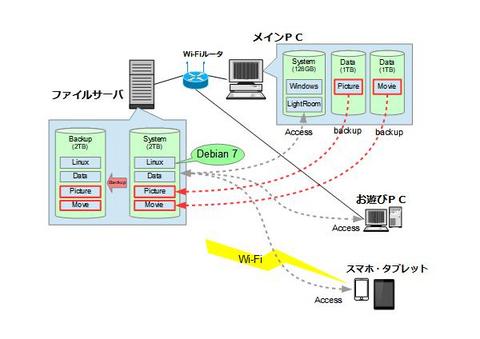

ファイルサーバは、ブログデータなど、PCやスマホ間で共有したりしますが、PC上の写真のPicture(RAWデータ)やMovie(ビデオデータ)のバックアップにも使います。

ただ、ファイルサーバは、2テラバイトのHDDを2台搭載して、片方をバックアップ用として、週1回、データを同期するようにしています。(RAIDではないです。理由は前回記事を参照。)

こうやって見ると、PictureとMovieが2重でバックアップされています。仕事柄、大事なデータのバックアップを取るという鉄則は守っているのですが、これはちょっと効率が悪いです。

また、OSのDebianもバージョン7(Wheezy)と、今年からメンテナンス対象外になってセキュリティアップデートされない、いただけない状況です。(ここ数年、仕事が忙しくて、ファイルサーバの相手をしてやらなかった・・・。)

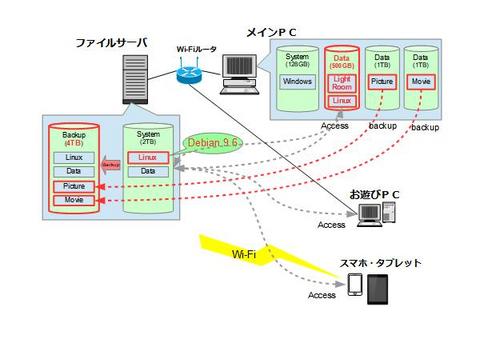

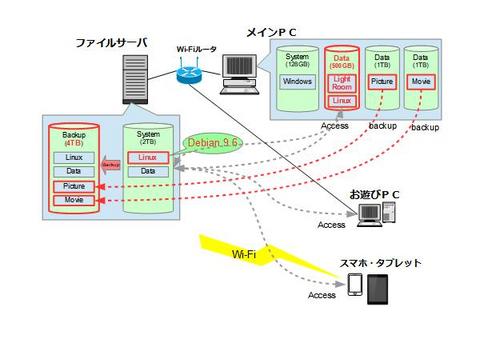

新しい構成では、バックアップ用HDDのみを増量して、PictureとMovieをPCからバックアップ用HDDに直接バックアップします。これで、余計なHDD使用量を減らすことができます。ちなみに、PictureとMovieのデータは1テラバイトぐらいあります。

OSは、最新のDebian 9.6(stretch)にアップデートします。

ちなみに、メインPCも500GBのSSDを増設しましす。

当初、メインPCのCドライブ(SSD120GB)も容量が足りなくなったので、容量の大きいモノを購入したのですが、データ整理したら、容量が空いてしまい、そのまま使うことにして、購入したSSDはデータ用に増設することにしました。LightroomのカタログデータやVirtualBoxでLinuxを動かすための仮想マシンデータの為に使います。

それで購入したのが、このHDD(4TB)とSSD(500GB)です。SSDはアマゾンサイバーマンデーで安かったです。

そして、サーバのアップデートに丸2日かかりました・・・。Sambaの設定にハマりまして、前サーバで共有されたファイルのアクセスができず・・・。サーバ側のSecurity IDを前サーバと同じにすることで解消しました。SambaサーバでOS再構築時は要注意ですね。この辺りが参考になりました。

結果、サーバ側の空き容量が3テラバイトに増えました。

ベンチマークしていませんが、アクセスが速くなった気がします。

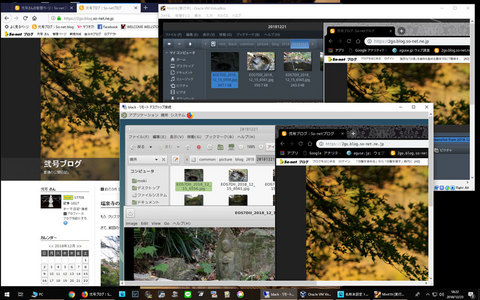

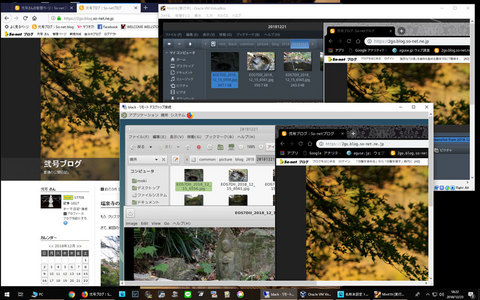

ファイルサーバのリモートデスクトップ画面と、VirtualBoxでの画面のスクリーンショットです。

ファイルサーバ側のディスクトップはMATE、VirtualBoxのゲストOSはLinux Mintにして、ディスクトップはCinnamonにしてみました。

インターネットバンキングは、Linuxのディスクトップで行うのですが、今まではこのファイルサーバで使っていましたが、CPUはATOMなので、正直、重いです。

なので、VirtualBoxを使って、Windows上にLinuxをインストールしてこれで使います。メインPCはCore i7なので、サクサク動きます。

これで、ファイルサーバは、2,3年はもつはずです。

次はメインPCか・・・。来年以降かな。

と、まぁ、クリスマスは家で家族と過ごす予定です。

さて、我が家のファイルサーバの利用量が、今年に入って90%を超えていました。もう、連写ばかりしているので、ディスク消費が増えてますね・・・。まぁ、プロの方とか、商用システムに比べれば微々たるものですが。

なんとか、年内に増量するべく、HDDを購入して、ファイルサーバの再構築を行いました。

それで、今回の記事は、Linuxやパソコンの話題です。興味ない方は読み飛ばしてください。

前回、ファイルサーバを構築したのは、なんと、5年前です。

HDDのバイト単価は安くなってきていますが、扱うディスク容量も大きくなって、効率よく、システムを構築したいので、現状のシステムを整理してみました。

ファイルサーバは、ブログデータなど、PCやスマホ間で共有したりしますが、PC上の写真のPicture(RAWデータ)やMovie(ビデオデータ)のバックアップにも使います。

ただ、ファイルサーバは、2テラバイトのHDDを2台搭載して、片方をバックアップ用として、週1回、データを同期するようにしています。(RAIDではないです。理由は前回記事を参照。)

こうやって見ると、PictureとMovieが2重でバックアップされています。仕事柄、大事なデータのバックアップを取るという鉄則は守っているのですが、これはちょっと効率が悪いです。

また、OSのDebianもバージョン7(Wheezy)と、今年からメンテナンス対象外になってセキュリティアップデートされない、いただけない状況です。(ここ数年、仕事が忙しくて、ファイルサーバの相手をしてやらなかった・・・。)

新しい構成では、バックアップ用HDDのみを増量して、PictureとMovieをPCからバックアップ用HDDに直接バックアップします。これで、余計なHDD使用量を減らすことができます。ちなみに、PictureとMovieのデータは1テラバイトぐらいあります。

OSは、最新のDebian 9.6(stretch)にアップデートします。

ちなみに、メインPCも500GBのSSDを増設しましす。

当初、メインPCのCドライブ(SSD120GB)も容量が足りなくなったので、容量の大きいモノを購入したのですが、データ整理したら、容量が空いてしまい、そのまま使うことにして、購入したSSDはデータ用に増設することにしました。LightroomのカタログデータやVirtualBoxでLinuxを動かすための仮想マシンデータの為に使います。

それで購入したのが、このHDD(4TB)とSSD(500GB)です。SSDはアマゾンサイバーマンデーで安かったです。

そして、サーバのアップデートに丸2日かかりました・・・。Sambaの設定にハマりまして、前サーバで共有されたファイルのアクセスができず・・・。サーバ側のSecurity IDを前サーバと同じにすることで解消しました。SambaサーバでOS再構築時は要注意ですね。この辺りが参考になりました。

結果、サーバ側の空き容量が3テラバイトに増えました。

ベンチマークしていませんが、アクセスが速くなった気がします。

ファイルサーバのリモートデスクトップ画面と、VirtualBoxでの画面のスクリーンショットです。

ファイルサーバ側のディスクトップはMATE、VirtualBoxのゲストOSはLinux Mintにして、ディスクトップはCinnamonにしてみました。

インターネットバンキングは、Linuxのディスクトップで行うのですが、今まではこのファイルサーバで使っていましたが、CPUはATOMなので、正直、重いです。

なので、VirtualBoxを使って、Windows上にLinuxをインストールしてこれで使います。メインPCはCore i7なので、サクサク動きます。

これで、ファイルサーバは、2,3年はもつはずです。

次はメインPCか・・・。来年以降かな。

タグ:Debian